“你回去扔得满屋子都是,就为了找这一张。”“感觉很像赌博游戏,让人上瘾”……近日,一款名为“小马宝莉”的卡牌盲盒在未成年人中风靡。据报道,有家长反映孩子为抽此卡牌盲盒半年花近10万元,且一张卡牌评级后能卖到21万元。

为了抽到稀有卡,孩子近乎疯狂地花钱,沉迷其中,这也让他们购买卡牌盲盒的目的从单纯地玩、收集,逐渐演变成赚钱和倒卖。卡牌盲盒有何魔力让孩子上瘾?是否涉嫌诱导赌博?应该由谁来管?

在广州时尚天河购物街的一家动漫周边商铺内,每天下午4点到5点,不断有学生来此抽卡消费。商铺里陈列着各类动漫游戏周边,但最受学生欢迎的,还是摆在店内最显眼位置的小马宝莉卡牌。

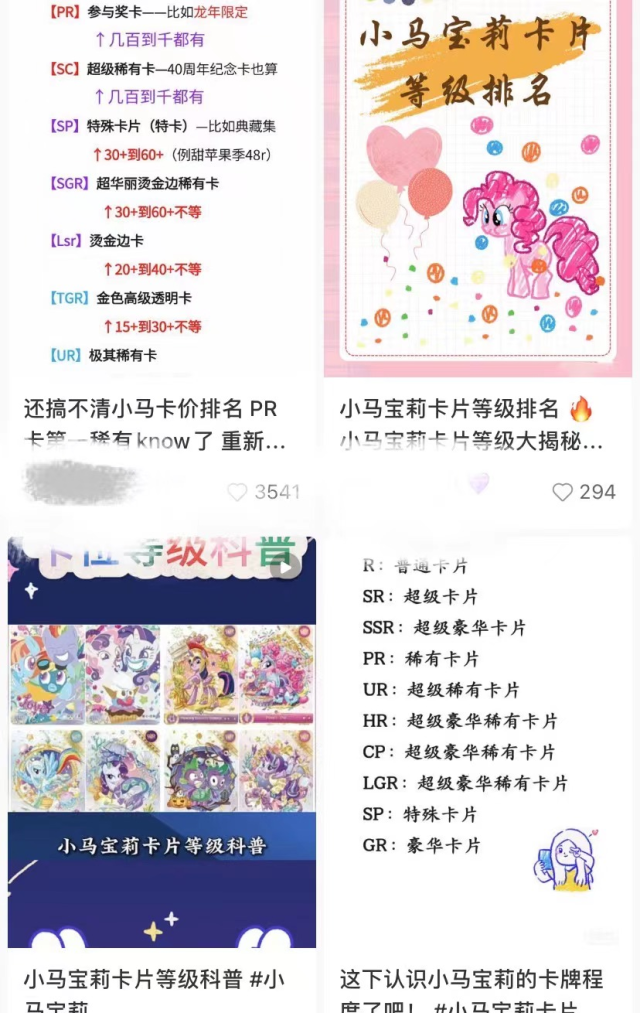

据了解,“小马宝莉”辉月包1盒108张官网售价179.9元,趣影包1盒150张官网售价59.9元,价格差别的根本原因则是不同卡包所包含的卡位(卡片等级)不一样。“小马宝莉”卡牌盲盒中有普通卡位、中卡位和稀有卡之分,卡牌越稀缺,抽出来的机率也就越小。

为了让卡牌更具有价值并且能再次交易,很多消费者会将买到的卡牌拿到卡牌评级机构进行评级,卡牌评级机构通过卡面的品相进行分数评定。重庆卡藏文化艺术有限公司就是一家卡牌评级机构,这家机构一周就能评十几万张卡,其中“小马宝莉”卡牌占大多数。

有了所谓的评级,这些卡牌的身价开始飙升,根据所谓评级机构给出的评分不同,卡牌的价格在随后的交易中,可以翻几倍甚至几十倍,有机构客服表示经他们评级的卡牌最高卖到了21万元。

记者在二手交易买卖平台上查询发现,不时有人分享卡牌信息,还有不少卡友转让、求购卡牌,价格普遍高于零售价,一些稀有卡片单张都挂出超百元转让价。

在这场卡牌盲盒的交易游戏中,卡游公司卖卡牌盲盒,评级机构收费鉴卡评级,推高卡牌价格,二手商家回收稀有卡再卖出,每一个环节都赚得盆满钵满,只有孩子们沉迷拆卡买卡,无法自拔。

事实上,孩子“集卡”成瘾并非第一次。此前,就有从烟盒上剪下烟标折叠成的“烟卡”风靡一时。这次流行的小马宝莉卡牌,又有何魔力?

在生产设计上,卡牌生产商设置了卡牌等级、稀有度,部分卡牌出现的概率很低,为得到稀有的卡片,孩子不断收集和重复购买的兴趣与欲望越来越强。

在销售渠道上,除了线下购买与交换,线上卡牌“以小博大”的方式更加疯狂,商家不断洗脑重复让卡牌爱好者们“盲买”“多买”。

拆卡直播间很常见的一种玩法叫“叠叠乐”,规则是消费的人购买盲盒卡包,主播代拆,拆出中卡位SSR则再免费开一包、拆出中卡位UR则再免费开两包。第二轮免费赠送的卡包再以相同的规则继续叠加赠送新的卡包,叠加得越多,抽中最高卡位CR的可能性也就越大。

在种种玩法的加持下,孩子在拆卡直播间拆卡和兑奖的双重刺激下不断下单购买卡牌盲盒,越玩越上瘾。

抽卡牌盲盒不仅给孩子们带来了新鲜刺激感,促使其购买欲望慢慢地加强,而且成为了一种新型“社交货币”, 拥有相同爱好的人能够最终靠卡牌这一实物建立联系。

近期,广东某小学的李老师注意到,班上的女同学大多都在玩卡牌,一些同学是为了“跟风”:不玩卡牌的同学会被认为是“落伍”了;在同学群里,有的孩子会显摆自己的卡牌;在一些孩子眼中,有了好的卡牌,就等于有了好的人缘。

在抽卡过程中,孩子们还发现了所谓的“新商机”。为得到自己想要的卡牌,孩子们之间互相交易,有的在卡游店的公共区域,有的自己摆摊,他们将重复或不喜欢的卡牌卖出,挣来的钱又能买新的卡牌。

一些评级机构和二手商家也通过“发明”各种规则,俨然将卡牌打造成了一种具有收藏、投资价值的商品,从而强化了一种渲染、炒作的氛围,使得卡牌不再仅仅是孩子世界中的一种“游戏道具”,放大了孩子的“上瘾”心理。

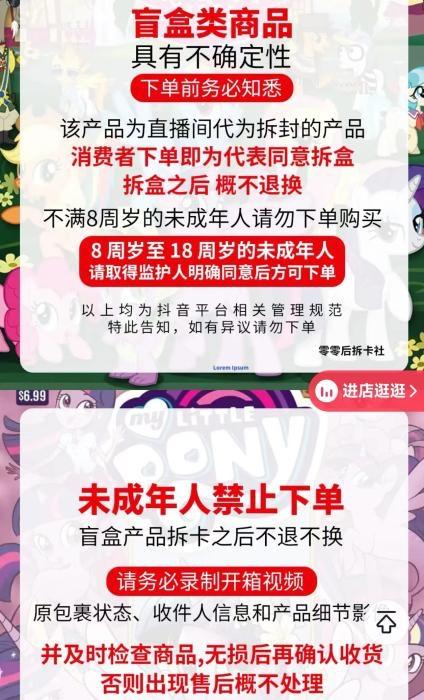

2023年6月,国家市场监督管理总局发布的《盲盒经营行为规范指引(试行)》强调,不得向未满8周岁的未成年人销售盲盒。向8周岁及以上未成年人销售盲盒商品,应当依法确认已取得相关监护人的同意。

但无论是在线下的卡游门店,还是在卡游App和小程序上,标注“未成年人禁止购买”形同虚设,未成年人购买卡牌盲盒似乎都更接近于一种毫无限制的状态。

互联网公开信息数据显示,2023年前三季度,作为卡游的核心产品——集换式卡牌,出售的收益高达16.75亿元,占卡游公司总收入的85.8%。卡游公司在各地发展经销商,文具店、小卖店等都有“小马宝莉”卡牌盲盒出售,上学放学路上的顺手一抽,早已成为孩子们的习惯。

上海普世万联律师事务所律师刘泽若表示,根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》等有关规定法律法规,判断是否构成治管法和刑法上的赌博行为的一个十分重要的因素是“是否以营利为目的”。

“目前,消费者通过买产品以小博大,只是构成赌博的要素之一,但更多的是追求娱乐刺激的射幸行为,最关键的还是要看商家或者平台是否提供了反向‘变现’的路径,比如提供现金兑换等,可以通过以小博大最终变相实现营利目的,如果有,则存在涉赌风险,商家也涉嫌开设赌场罪。”

对这种面向未成年群体的近乎疯狂的卡牌“游戏”和“生意”,应该由谁来进行约束和引导?

平台可通过数字化手段甄别未成年人的身份,提高未成年人购买的难度,让“未成年人禁止购买”这一规范落到实处。

市场监管部门应该依据有关规定法律加大对卡牌盲盒销售、评级等交易的规范,如限制盲盒价格、要求明示中奖概率、完善退款维权渠道等措施,不能让明显超出了未成年人心智的“生意”不加约束地“收割”孩子。

面对卡牌,学校和家庭也不能“一棒子打死”,而是应该给孩子积极的引导,让孩子树立正确的消费观,把握“集卡”的度,不能过度沉迷。

相关部门、平台、学校、家长乃至未成年人自己,多方共同履行责任,共同形成监管合力,让卡牌回归正常的属性。

(资料来源:央视财经、封面新闻、光明网、法治日报、解放日报、中新网、中青报、南方+、杭州公安、深圳市反电信网络诈骗中心)